Temporama Alchemico

Temporama Alchemico

Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla

Lao Tzu

Ottantamila volte e almeno una un po’ scomoda, nell’arco di una giornata, ricalchiamo la nostra presenza nel mondo, dissolvendoci nell’immagine spettrale del ricordo e, altrettante volte, sostiamo sul varco dell’ipotesi di un futuro tutto da camminare. In un’ora, tremilaseicento volte e una un po’ distratta, il nostro sguardo percorre il mondo, tentando di calcolare con precisione la collocazione dei suoi punti spenti rispetto alle nostre costellazioni, quasi avessimo un telescopio interiore, una lente o uno specchio, in grado di proiettare la reale fisionomia dell’essenza e il moto che anima le apparenze.

Qualcuno, nel frattempo, si è annichilito, un altro ha fantasticato. E, in un minuto, un’orda di almeno sessanta frangenti a colpo d’occhio sfuggono al quadrante del nostro tempo: è la vita che si manifesta senza sforzo, l’immediatezza e la spontaneità dell’accadere; quell’istante sempre anacronistico, sempre in trasformazione, che rompe la stabilità del caso, del tempo: l’atemporalità.

È davvero possibile per un dipinto inchiodarsi contro il tempo? Rappresentarlo come la vita che vive oltre la sua cornice? Come si dipinge il volto dell’immediato che è già passato, se lo attraverso, già eternamente lontano, se tento di trattenerlo? Questa particolare dimensione figurativa – lo confesso! -, reputavo fosse il limite della pittura, sia tradizionale, sia digitale. Sarebbe necessaria una magia – penserà a tutta prima chi ha «logica» da vendere! – o di un intervento superiore, come quello che gli antichi offrirono allo scultore Pigmalione nel mito, per oltrepassare il sogno dell’imitazione.

E invece no. No, perché l’ho vista, persino vissuta (ed è la prima volta assoluta nella storia della pittura internazionale), attraverso le opere, squisitamente su tela, dell’artista partenopeo.

Avrei giurato si trattasse di magia – se avessi avuto «logica» da vendere! -, perché mai avevo visto figure dipinte in grado di accogliere la mia osservazione, la mia presenza e, in controcanto, di sospendere l’ipocrisia della disattenzione; di farlo, poi, senza l’ausilio della tecnologia o di strumenti ottici che influenzino artificialmente la relazione esterna, cioè la percezione dell’osservatore.

Non me ne vogliate: la pittura, come la partitura musicale, il cinema, il montaggio televisivo, la réclame, la lingua e persino l’uso permanente dei new media digitali, ha sempre rappresentato il tempo dell’animale storico per antonomasia, come oggetto da fissare nell’uniformità o nella discontinuità dell’azione, dell’apparizione e della sensazione. Ciò malgrado le nostre esistenze siano profondamente legate all’immediatezza, al cambiamento, all’azione…Anche la storia della pittura è una storia non esente dall’insufficienza di questo oggetto, o meglio del tempo a sufficienza. Il tempo, dunque, s’è fatto maschera, simulacro, definizione dell’arte, teoria dell’uomo. Nella sua continuità la linea univoca del tempo, che la fisica contemporanea ha definito temporama, è una sofisticata maniera d’incasellare, scandire, sottrarre.

Ma l’arte autentica, unica, originale – quale altra qualità? Ah, ecco! -, rivoluzionaria è un’altra cosa, e in questa cosa senza definizione e senza linearità, è simile all’alchimia, perché si preoccupa soltanto dell’accadere, di quei frammenti estrapolabili, che rompono la maglia del tempo. Non si limita a performarlo, a trasferirlo, a farne un modo di oggettivarlo, di pensarlo, di compiacersene.

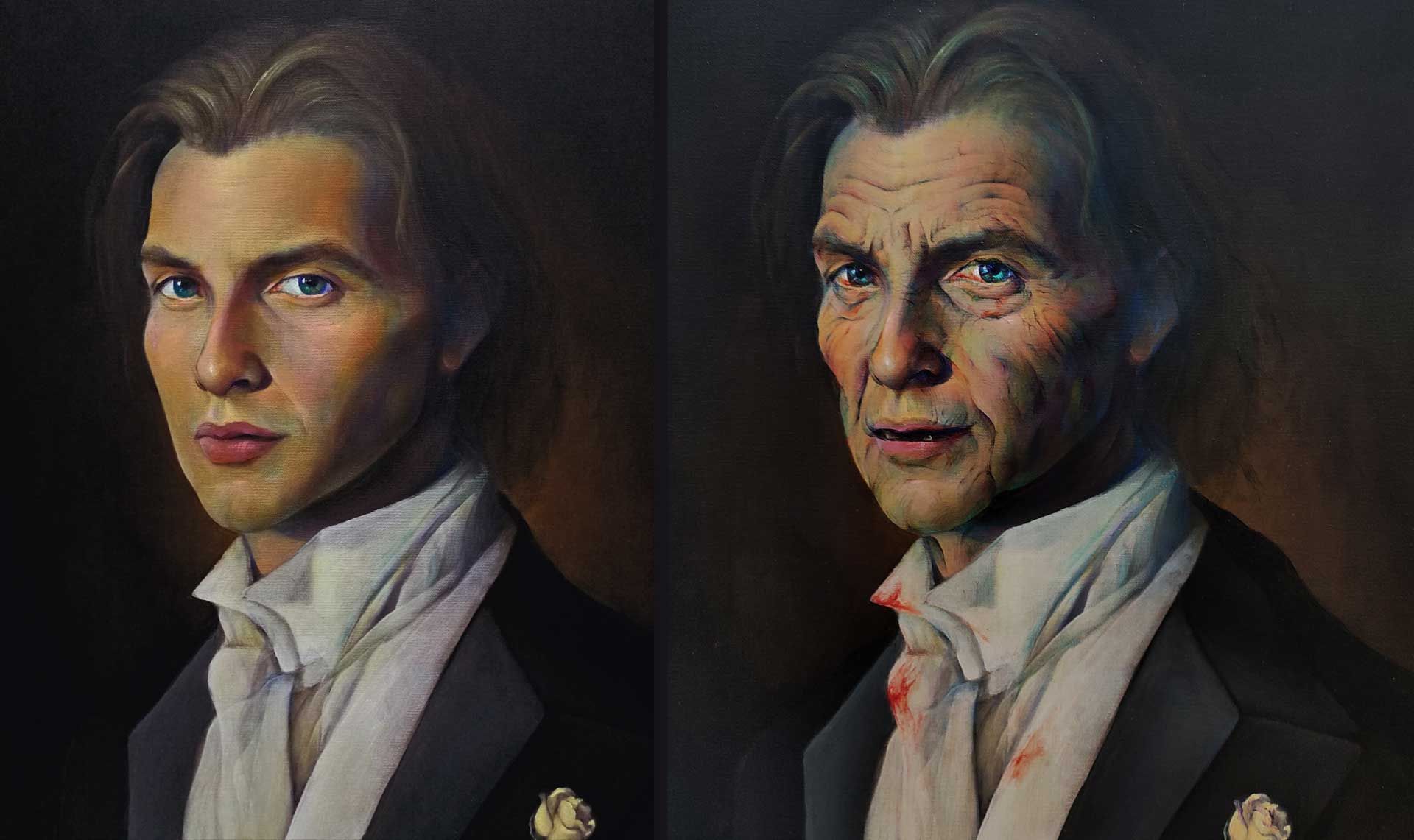

Francesco Filippelli è il primo artista che, come l’alchimista nel nostro immaginario collettivo, si è occupato del tempo come volto, quadro della trasformazione, cioè del tempo come soggetto frammentario dell’accadere. Si è occupato, in poche parole, di creare ricevendo, che a voler essere puntuali all’appuntamento con tutti i prodotti dell’uomo, è esattamente ciò che fa il colore. L’autonomia del suo movimento è il distruttivo creatore di forme infinite, perciò l’artista, che ben conosce le proprietà chimiche della materia, ne ha fatto il cuore alchemico della sua ricerca pittorica, dotandolo dell’autonomia di dissolversi, sublimarsi e poi riformularsi, così liberando l’immagine dalla regressione o previsione del tempo; ha ripensato la sua sincronicità, ricreando ciò che le palpebre dell’osservazione diretta, spontanea della vita sono solite ricevere dall’interiorità e dall’esteriorità della realtà, materiale e ideale, in cui siamo immersi.

Com’è possibile? Non solo ciò che è risaputo è possibile, ma soprattutto ciò che è rimasto impensato lo è, anche nella storia della pittura. Il colore, tra le mani di Filippelli, si è scoperto sin-cinematico: si comporta da filo conduttore che s’insinua tra vasi comunicanti; e, nel nostro caso, il colore è il travaso del temporama, appunto; una necessità istantanea di divenire, al di là del passato, al di là della conciliabilità col futuro. Il tempo di realizzazione della tela si riaddensa lì dove la percezione è impermeabile, ma non per questo imperscrutabile: una coscienza presente alla presenza dell’opera d’arte.

Altro aspetto non trascurabile è il suo slancio coraggioso; non si è voluto identificare semplicemente in un nuovo procedimento pittorico, come avrebbe fatto chiunque altro, trovandosi nella posizione di dettar legge alla pittura. Ce lo mostra nel genere millenario del ritratto, che da sempre è metafora di ciò che il tempo fissa, blocca, monta, determina, immette, estromette, occulta dell’essere umano.

È evidente, allora, anche a voi lettori, quanto anche in superficie l’artista abbia saputo scardinare la patina retorica del tempo, che l’iconografia ha umanizzato e che è, a dir poco, la più complessa sulla quale rivedere la gravità delle trasformazioni sensibili dell’uomo. Perché ha deciso di bonificare il labirinto botanico del ritratto, così come si è storicizzato sinora?

Lo ha fatto per rivelare il volto dell’Altro nella nostra personale esperienza. Già, vi mentirei se scrivessi il contrario, perché è proprio su questo palco che la pittura, ogni secolo, ha chiuso il suo sipario, con lo scopo di verificare il suo daccapo, la sua verità, il retrovisore della sua esperienza storica e umana. E non è la nostra stessa pietra per pane? E ora che siamo figli del selfie, della riproduzione e autenticazione dell’NFT, fedeli alla cosa, vicini a ogni distanza di sorta, ora avremmo bisogno di sapere che la pittura non si è esaurita con noi, che può smascherare il volto dell’Altro al di sopra di ogni essenza temporanea e mitica apparenza, che potrebbe finalmente moltiplicare lo spettacolo della vita, senza compromessi multimediali, senza immischiarsi con la banalità della consumazione.

Porre in discussione il genere del ritratto significa rovesciare l’esperienza fisiognomica dell’Altro, e con esso la nostra, ma di questo io non non voglio convincervi, perché attraverso le tele di Filippelli, io posso invitarvi a valutare ciò che mi è stato mostrato: volti umani, empatici, percorsi da una tattile sensazione fisica e psicologica, che tramutano, scuotono, macerano ai piedi della soluzione di continuità sul fronte e retro dell’istante e della sua fissità; fisionomia sensibile verso ciò che sente il trapasso della vita umana al di fuori dell’anticamera pittorica.

Non temo affatto di esagerare, affermando che la pittura di Francesco Filippelli può inchiodarsi legittimamente contro il tempo e mutare il discorso umano sull’emancipazione sensibile nell’arte pittorica contemporanea.

Un passo che, in pittura, non era mai stato compiuto prima d’ora: abbattere il muro dell’atemporalità.

‘Temporama’ nasce da un’analogia con il termine ‘panorama’, infatti, come affacciandosi a contemplare un panorama è possibile cogliere un’ampia porzione di spazio, considerando il tempo come una dimensione è possibile affacciarsi mentalmente su una linea che si estende dall’origine dell’Universo fino alla sua remota fine, e in cui noi, nel presente, occupiamo solo un punto infinitamente piccolo. In questa visione un periodo (‘frammento’ appunto di temporama) non è visto necessariamente nel suo svolgersi univoco ma può essere osservato come un tutt’uno, in cui ogni momento è parte di un unicuum percettivo.

Restituire ciò artisticamente richiede l’accesso ad una realtà interiore, reale tanto quanto quella fisica. Dunque l’alchimia: attraverso un processo chimico, che potremmo alchemico (in quanto l’alchimia è trasformazione spirituale oltre che materica) l’autore riesce a portare alla luce dipinti su tela che si muovono sotto gli occhi dell’osservatore, una trasformazione puramente pittorica, senza l’ausilio di strumenti digitali.

Se il dipinto statico è da considerarsi specchio, poiché quando lo osserviamo proiettiamo su di esso i nostri moti dell’animo, in questo caso è provocato il processo inverso: la proiezione è indotta dalla metamorfosi stessa dell tela, e come uno specchio l’osservatore reagisce trasformando sé stesso; ristabilisce l’equilibrio attraverso un processo analogo e opposto al dipinto cui fa fronte.

Dipinti stillati da un processo alchemico che ci svelano una trasformazione bidirezionale, distesa davanti a noi, mutevole eppure atemporale nel suo mutamento: frammenti di temporama di un tempo interiore, spirituale, svolto e riavvolto nell’esecuzione dell’opera, un periodo dell’anima che, come un ologramma, racchiude in ogni suo punto l’anima intera.